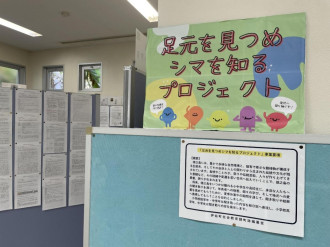

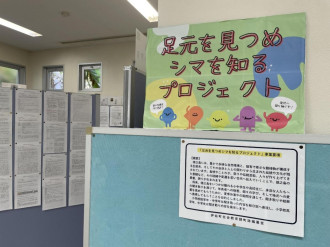

与論中学校(朝戸)で6月8日、与論町独自の探究学習教科「海洋教育科『ゆんぬ学』」の授業の一環で「課題解決カードゲーム」が行われた。

これまで同教科では、生徒らがテーマを設定することの難しさが課題に挙げられていた。同授業は与論にある課題への新たな気づきや生徒たちの自由な発想を導き出すことを目的にしている。

授業で使ったカードゲームは、2023年度に琉球大学地域共創研究科修士の島袋美幸さん、同大理学部の土岐知弘教授、関西学院大学総合政策学部の久保慶明教授、読谷村役場企画制作課の島袋仁さんと共に、「海の再生ネットワークよろん」の池田香菜さん、まなび島、与論町海洋教育推進協議会のメンバーで制作した。

ゲームはプレーヤーが課題カードを引き、自分の手札にあるアイテムカードから指定された枚数を使い与論島の課題を解決するストーリーを作り、他のプレーヤーがストーリーの出来や面白さをジャッジする。

課題カードには「環境」「行政」「文化」など7つの分野に分けられた与論町の抱える課題が記され、アイテムカードには「ヤギ」「牛」「百合が浜」など与論の生活の中にあるものや「人」「場所」「言葉」の他、必殺カードのような「宝くじ」「どこでもドア」などのユニークな内容も含まれる。

生徒らは「こんな課題があるとは知らなかった」「与論の国指定無形文化財って何」などと話題に出すことで、与論島について気付きを共有した。「普段やらないカードゲームが楽しい」と純粋にゲームを楽しんでいる生徒も見られた。

授業を視察した島袋美幸さんは「ゲームをコミュニケーションツールとし、社会課題に触れる様な仕組みを作っても、それを学校の授業に取り入れることは難しい。今回のように学校のカリキュラムに組み込まれたことはあまり例を見ない」と話す。

生徒らは今後、海洋教育の授業の中で与論中版のカードゲーム制作に取り組む。制作を通して与論島の課題に向き合っていく。