与論島で海のシンポジウム 調査報告と未来を語り合う場に

与論島の地域福祉センター(与論町茶花)で2月11日、「第1回ヨロン島 海のシンポジウム」が開かれた。NPO法人「海の再生ネットワークよろん」、NPO法人「喜界島サンゴ礁科学研究所」、与論町の共催。奄美群島成長戦略推進交付金の「サンゴ礁資源活用事業」を活用。今後5年間にわたり、協力して活動を継続する予定。

当日は、与論島を囲む豊かな海を後世へ残すことを目的に、海に関わる団体が集まり、活動内容の共有や未来について意見を交わした。

シンポジウムは2部で構成。第1部では各団体がこれまでの活動報告を行った。

海の再生ネットワークよろんの池田香菜事務局長は、2000(平成12)年から行われているサンゴ礁調査「リーフチェック」の結果を報告。昨夏の海水温上昇による大規模なサンゴの白化現象について、一部のサンゴは死滅せず、現在も回復を待っている状況であることを説明。回復には継続的な見守りと、陸からの影響を抑える取り組みの必要性に触れた。

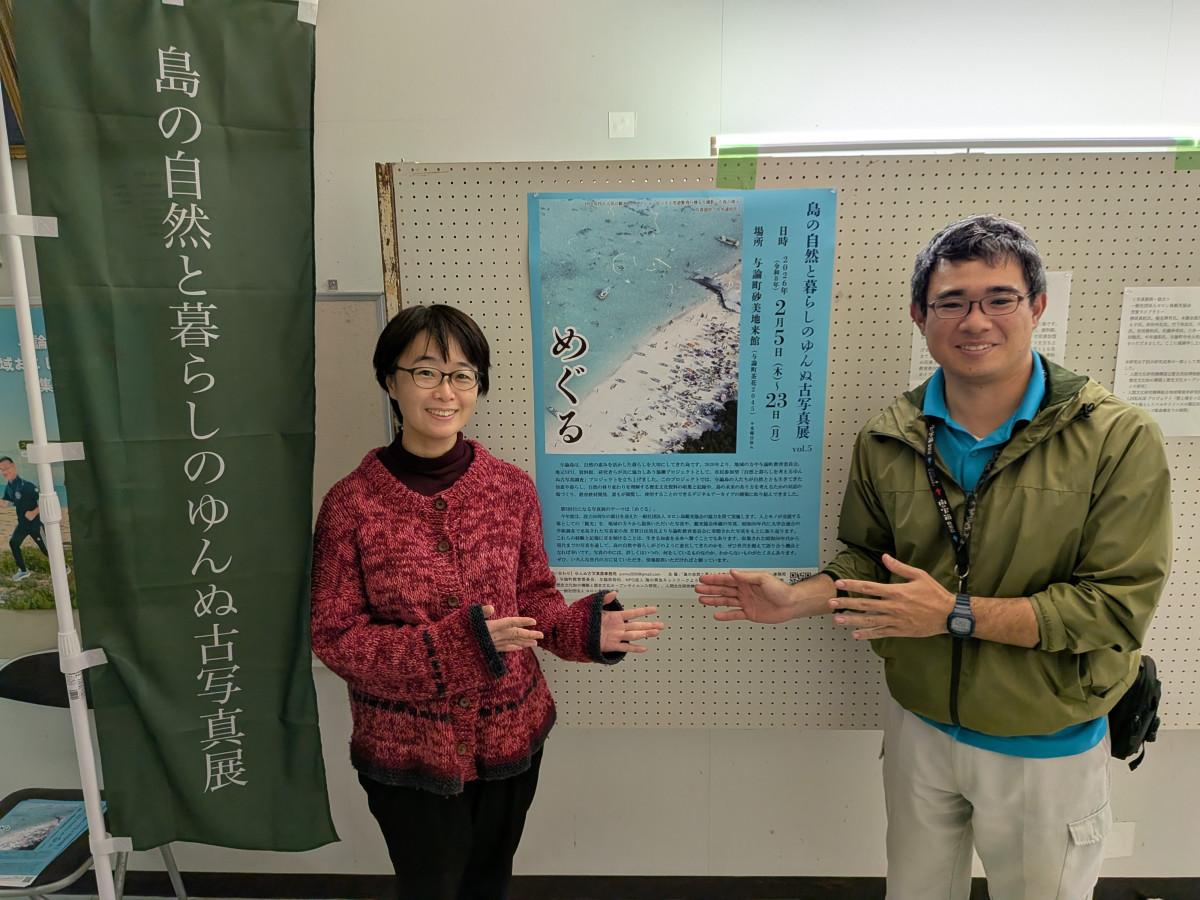

サンゴ礁科学研究所地域環境計画室の鈴木倫太郎室長は、今後3年間で与論島全体のサンゴ礁を調査する計画を発表し、大規模な白化の被害を受けた中で、残っているサンゴを抽出し、今後優先的に保全する場所を特定する方針を示した。

その他、与論町漁業集落による「サンゴ増殖事業」、E-Yoronによる「拾い箱とアップサイクルの取り組み」、与論町環境課の「漂着ごみとウミガメの上陸状況報告」、海謝美による「ビーチクリーン活動」など、さまざまな活動が報告された。

第2部では、「与論島の未来の海」をテーマにした座談会が開かれた。与論高校の生徒らが各班のファシリテーターを務め、各班の意見をまとめて全体に発表した。

鈴木さんは「サンゴ礁を資源とした地域づくりは、まだ多くの地域で実現していない。与論島ではサンゴを守る多様な活動が行われているため、大きな可能性がある。われわれも今後、調査やフィールド図鑑の作成などを通じて共に取り組んでいきたい」と話した。

与論高校の岡本一莉さんは「海は私たち学生にとっても身近な存在で、夏にはいつも海に遊びに行っていた。だからこそ、この身近な海を守っていきたい。最近では高校生も朝の海岸清掃に参加する人が増えているので、みんなで一緒に課題を解決していけたら」と期待を込める。