徳之島町の「山(さん)小学校」(徳之島町山)で9月18日、子どもたちが生活科・総合的な学習の時間を使い、自分たちで植えた稲の脱穀、もみすりを行い、玄米に至る過程を体験した。

徳之島町手々集落の田んぼで「手々(てて)小中学校」(手々)の児童生徒たちとともに田植え、収穫をした稲と山小学校校舎裏の自分たちで作った田んぼで収穫した稲を使った。

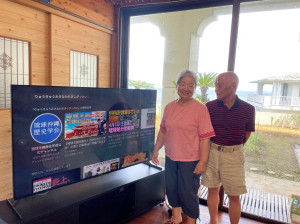

当日は、始めに稲作文化の歴史と脱穀、もみすり、精米の工程、使われていた道具の移り変わりを動画や写真を見ながら学んだ。その後、山小学校の郷土資料館(1929年建造、2021年国の文化財に指定)に保存されている足踏み脱穀機(昭和20年代製)を用い、地域の人から手ほどきを受けながら、子どもたちが実際に脱穀に挑戦した。

最初は足を踏みながら脱穀機の歯に稲を当てる動作に悪戦苦闘していたが、次第に足と手の動きがスムーズになり、みんなで田植えの歌を歌いながら短時間で多くのもみを収穫した。集められたもみは、すり鉢とソフトボールでもみすりを行い、もみ殻と玄米に分けられた。脱穀後のわらを用い、ほうき作りにも挑戦、時間内に完成とはならなかったが、稲の収穫からもみを取り、もみ殻と玄米に分け、残ったわらやかすを日用品や料理に利用する、現代のSDGsにも通じる先人の知恵や工夫に子どもたちは興味津々の様子だった。

林俊臣君(小学1年)は「脱穀は足を動かすタイミングが難しかった。みんなでできてとても楽しかった」、ふるさと留学生として今年東京から転入してきた渋谷大樹君(小学4年)は「脱穀する前からずっとワクワクしていた」、妹のこずえさん(小学2年)は「緊張した。脱穀機に吸い込まれないか心配だった」、同じく双子の妹のみきさん(小学2年)は「ほうきを作るのが難しかった」と、それぞれ初めての体験について話した。